“Celui qui contrôle l’offre de monnaie d’une nation contrôle la nation.”

James A. Garfield, 20ème président des Etats-Unis

La souveraineté monétaire est un élément clé de l’indépendance économique et politique d’un pays. L’histoire montre que les nations qui contrôlent leur propre monnaie disposent d’une flexibilité et d’un levier stratégique pour orienter leur politique économique. La France, en tant que membre de la zone euro, a perdu cette souveraineté il y a 25 ans. Le passage à l’euro et l’abandon de sa souveraineté monétaire ont limité sa capacité à gérer ses finances et sa compétitivité, avec les conséquences que nous connaissons tous. Cet article explore les raisons pour lesquelles il est crucial pour un pays de contrôler sa monnaie, l’impact du passage à l’euro pour la France, et les moyens de retrouver une monnaie nationale.

Le contrôle de la monnaie permet à un État de gérer sa politique économique en fonction de ses intérêts nationaux. Trois grandes puissances – les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni – illustrent bien cet avantage :

- Les États-Unis ont le privilège d’émettre le dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale. Cela leur permet de financer leurs déficits en “imprimant” de la monnaie, sans subir les mêmes contraintes qu’un pays dépendant d’une devise étrangère.

- Le Royaume-Uni, en refusant l’euro, a conservé la livre sterling. Cela lui a permis de sortir de l’Union Européenne plus facilement, et de dévaluer sa monnaie post-Brexit stimulant ainsi ses exportations en maintenant son attractivité économique.

- La Chine, avec le remimbi, ajuste son taux de change pour favoriser ses exportations, en adaptant sa politique monétaire à sa croissance.

La France, en renonçant au franc, a perdu cette capacité d’adaptation, se retrouvant contrainte par les décisions d’une Banque Centrale Européenne (BCE) indépendante, ne répondant pas spécifiquement aux besoins de l’économie française et dont la politique monétaire de l’euro fort profite principalement à l’économie allemande.

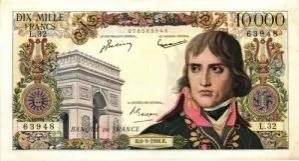

Avant l’introduction de l’euro en 1999, la France disposait du franc français, une monnaie qu’elle pouvait ajuster en fonction de sa situation économique. Le passage à l’euro a entraîné de nombreuses difficultés.

Comme mentionné plus haut, la BCE fixe les taux d’intérêt et la politique monétaire pour l’ensemble de la zone euro, ce qui ne convient pas toujours à la France. Prenons un exemple concret : après la crise financière de 2008, la France mal en point aurait pu bénéficier d’une dévaluation pour relancer son économie, mais elle n’en avait plus le pouvoir.

Contrairement aux promesses initiales, et à ce qui nous a été dit et répété depuis, le passage à l’euro s’est accompagné d’une inflation forte sur les prix à la consommation, impactant de facto le pouvoir d’achat des ménages français. Il suffit de comparer le prix d’une baguette de pain, d’un café ou d’une voiture pour comprendre à quel point et dans quelles proportions l’euro à été créateur d’inflation. Les français se sont donc appauvris.

Avec un euro fort, les exportations françaises sont devenues moins compétitives à savoir-faire équivalent, l’industrie française ayant besoin d’une monnaie compétitive et ajustable pour exporter ses produits. À l’inverse, l’Allemagne bénéficia de cette politique monétaire, identique à la politique du deutsche mark fort appliquée par sa banque centrale avant 1999. En 2022, le déficit commercial de la France a atteint un record historique de 163 milliards d’euros, illustrant la difficulté du pays à exporter autant qu’il importe, augmentant ainsi sa dépendance vis à vis de l’étranger et fragilisant un peu plus une économie déjà bien mal en point.

Des économistes comme Joseph Stiglitz ou Jacques Sapir ont mis en avant ces problèmes, soulignant la rigidité de l’euro pour des économies aussi hétérogènes que celles de la zone euro.

Le général Charles de Gaulle, qui avait toujours défendu l’indépendance monétaire de la France, déclarait en 1965 :

« Nous ne devons pas dépendre d’une monnaie qui ne serait pas la nôtre. La monnaie, c’est la nation. »

Son conseiller économique, Jacques Rueff, appuyait cette vision en affirmant que:

« Le franc doit être un instrument de notre souveraineté, non un outil au service d’intérêts étrangers. »

Actuellement, les traités européens ne prévoient aucune clause de sortie unilatérale de l’euro sans quitter l’Union Européenne (UE). En revanche, l’article 50 du Traité de Lisbonne permet à un État membre de quitter l’UE. Une solution juridique serait donc de négocier une réforme des traités ou de suivre une approche pragmatique :

- Activer l’article 50 pour engager une négociation avec les partenaires européens.

- Négocier une sortie de l’euro sans quitter l’UE, en invoquant des raisons économiques et sociales.

- Préparer une transition monétaire en douceur, en maintenant l’euro comme monnaie de transition avant de rétablir le franc.

- Reprendre le contrôle de la Banque de France, qui fixerait la politique monétaire selon les besoins de l’économie nationale.

Plusieurs économistes de renommée comme Paul Krugman, Heiner Flassbeck, Hans-Werner Sinn et Yanis Varoufakis, en plus des économistes mentionnées plus haut, ont plaidé pour une sortie concertée et organisée, expliquant que d’autres pays du sud de l’Europe pourraient suivre la même voie pour sortir des contraintes imposées par l’euro.

L’idée d’une sortie concertée et organisée repose sur le fait que plusieurs pays quittant simultanément la monnaie unique pourraient éviter une crise financière brutale et progressivement rétablir leur croissance via des dévaluations compétitives.

Le retour au franc pourrait se faire selon plusieurs étapes. Tout d’abord en convertissant les euros en francs à parité prédéterminée avant de laisser flotter la monnaie sur les marchés, puis en garantissant les contrats et les dettes en francs pour éviter toute panique sur les marchés financiers.

Un des défis majeurs serait la dette publique, actuellement libellée en euros. Plusieurs solutions existent comme renégocier la dette avec les créanciers pour une conversion en francs, profiter de la création monétaire pour rembourser progressivement cette dette ou encore s’appuyer sur la croissance pour réduire le poids de l’endettement.

Sur ce dernier point, le retour à une monnaie nationale permettrait à la France de mieux contrôler son économie en réduisant sa dépendance extérieure. Plusieurs axes de développement considérés comme prioritaires pourraient être définis :

- Miser sur les ressources naturelles françaises (énergie nucléaire, agriculture, industries stratégiques).

- Développer l’innovation et les nouvelles technologies pour attirer des investissements étrangers.

- Favoriser la production et la consommation locale, en incitant les entreprises à relocaliser leur production sur le sol national.

« Il ne peut y avoir de grandeur sans indépendance économique. » Charles de Gaulle

Pour éviter les risques de dévaluation excessive et d’instabilité monétaire, une option serait d’indexer le nouveau franc sur l’or. Cela aurait plusieurs avantages :

- L’or est une valeur refuge qui protège contre l’inflation.

- Un franc adossé à l’or rassurerait les investisseurs, renforcerait la confiance et la crédibilité de la France à l’international.

- Un tel système obligerait l’État à une gestion plus rigoureuse des finances publiques, limitant ainsi les déficits.

Jacques Rueff, conseiller du général De Gaulle, avaient déjà plaidé pour un retour à l’étalon-or afin d’assurer une stabilité monétaire. De Gaulle lui-même dénonçait en 1965 la domination du dollar, affirmant :

« Nous considérons nécessaire que le commerce international repose sur une base indiscutable et qui ne porte la marque d’aucun pays en particulier.

Cette base, c’est l’or. »

Retrouver la souveraineté monétaire est un enjeu crucial pour la France. Si la transition comporte des risques, elle offre aussi une opportunité unique de redéfinir une politique économique adaptée aux intérêts du pays.

« Une nation qui n’a plus le contrôle de sa monnaie perd son indépendance économique. » Maurice Allais, prix Nobel d’économie

Un référendum sur la sortie de l’euro pourrait être une première étape pour permettre aux Français de décider démocratiquement du futur de leur monnaie.

Le même référendum pourrait également poser la question d’une sortie de l’Union Européenne, ou du type d’Europe voulu par le peuple français. Cela pourrait se faire de paire avec d’autres pays de l’UE exprimant un besoin similaire.

Suivi de l’activation de l’article 50 du traité de Lisbonne pour entamer les négociations.

Jean Meillier